「これが物理学だ!」ウォルター・ルーウィン著 第5講 虹の彼方に 関しては、この本よりもテレビでのMIT白熱教室の方がわかりやすいと思います。

やはり、本の内容では、厳密な展開より、感性的に理解してもらえればよいという感じです。

おそらく、教授にとってはMITの講義を無料で公開されているので、よりくわしく興味のある方は講義を見てくださいという方針なのかもしれません。

白熱教室が無料で公開されていれば、この本で感覚的に理解して、教授の講義を動画で確認できるのですが・・・。

そういう面では、少し残念です。

いま、半分ぐらいノートにまとめましたが、ここからは要旨として発表しませんので、是非買って一緒に学んでいきましょう。この本の内容だけでも、馬鹿にできないレベルです。物理の教授でもおそらく専門外の分野ではわからないと思いますよ。虹のできるのを説明してくださいといって、どれだけの教授が答えられることが・・・。前回の講座ですが、飛行機が飛ぶ理由もそうですよね。

2014年9月23日火曜日

2014年9月21日日曜日

「これが物理学だ!」ウォルター・ルーウィン著 第4講 人間はどこまで深く潜ることができるか

「これが物理学だ!」ウォルター・ルーウィン著 第4講 人間はどこまで深く潜ることができるか

・われわれは空気圧に取り囲まれている

普段は感じることのない空気圧について。標準大気圧がかかっている。

・接する面積が大きいほど圧力は小さくなる

薄氷の上に乗せられたら、本能的に立つのをやめて、這うようにするのは、自分の体重が氷にかかるのを分散させることで、氷にかかる圧力を小さくしている。

圧力には方向性がなく、圧力によって引き起こされる力には方向性がある。

・ストローを使った手品

静水圧を理解する! 液体など同じ水位での圧力は同じ。

・10.4メートルまで水を吸い上げることができる

大気圧と液柱の高さの均衡。

・シュノーケルでどこまで潜れるか

潜っている人の、胸郭にかかる圧力に対抗して、空気交換ができるのはどの深さまでか?

・潜水艦はどこまで深く潜れるか

潜水艦には、巨大な圧力がかかっている。

・途方もなく大きな力どうしがつりあっている

考えると恐ろしいぐらいのバランスで成り立っている。

・飛行機はなぜ飛ぶのか

意外と知らない人が多いらしい。

・五メートルの高さからジュースをストローで飲めるか

あるテクニックを使うと飲める。

とまあ、空気圧(大気圧)からはじまり、普段バランスで成り立っているため知ることの少ない身近な圧力に関して講義されている。なかなか幅広い講義でものの見方、普段いかに何も知らないで生きているのか思い知らされるかも。

2014年9月16日火曜日

「これが物理学だ!」ウォルター・ルーウィン著 第3講 息を呑むほどに美しいニュートンの法則

「これが物理学だ!」ウォルター・ルーウィン著 第3講 息を呑むほどに美しいニュートンの法則

まず、ニュートンの法則を一章でまとめてしまうのには無理があるような気がします。初学者の人がこの本を読んでも、なかなか納得できるものではないかもしれません。

しかし、今後、多くの本を学んでいくので、良いとしましょう。

・ニュートンの運動の三法則の一

ここでは、第一の法則(慣性の法則)です。スケートを考えるか、宇宙船を考えてみてもよいかと思います。「物体は外部から加えられた力によって状態が変化しない限り、静止状態か、等速直線運動を貫く」

・第二法則

F=maです。ある物体に働く正味の力Fは、物体の質量mに、物体の正味の加速度を乗じた値になる。

・第三法則

ふたつの物体の間に働く力の大きさは等しく、方向は逆。

ここでは、体重計を用いて、質量と重量の違いを説明している。また、加速しているエレベーターでの体重の増加の計算もしている。

・体重計を足にくくりつけて飛び下りる

自由落下(無重量状態)の考察。

・万有引力の法則:ニュートンとりんご

有名な万有引力の法則で、本当はこまごまと論じているのだが、専門書の方がわかりやすいだろう。

・振り子について考えよう

単振り子の考察だが、いきなり式が出てくるので初学者には辛いだろう。とりあえず、こんな周期の式ができるのかという程度で良いと思う。昔の振り子時計の原理みたいなもの。

・祖母と宇宙飛行士

これは、著者の祖母の経験則が、遠心力でサラダの水を切っていたという話。遠心力と求心力の問題で、突き詰めると文章だけではなかなか難しい。

とまあ、今回の第3講は、力学の分野で、本来なら式を使って説明したほうがわかりやすいと思うが、あくまでも物理学の啓蒙書と割り切ればよいと思う。こんなものかという感じで読み進めましょう。本格的な力学は専門書で!!

この本はここが実際の難易度のピークかな?

2014年9月14日日曜日

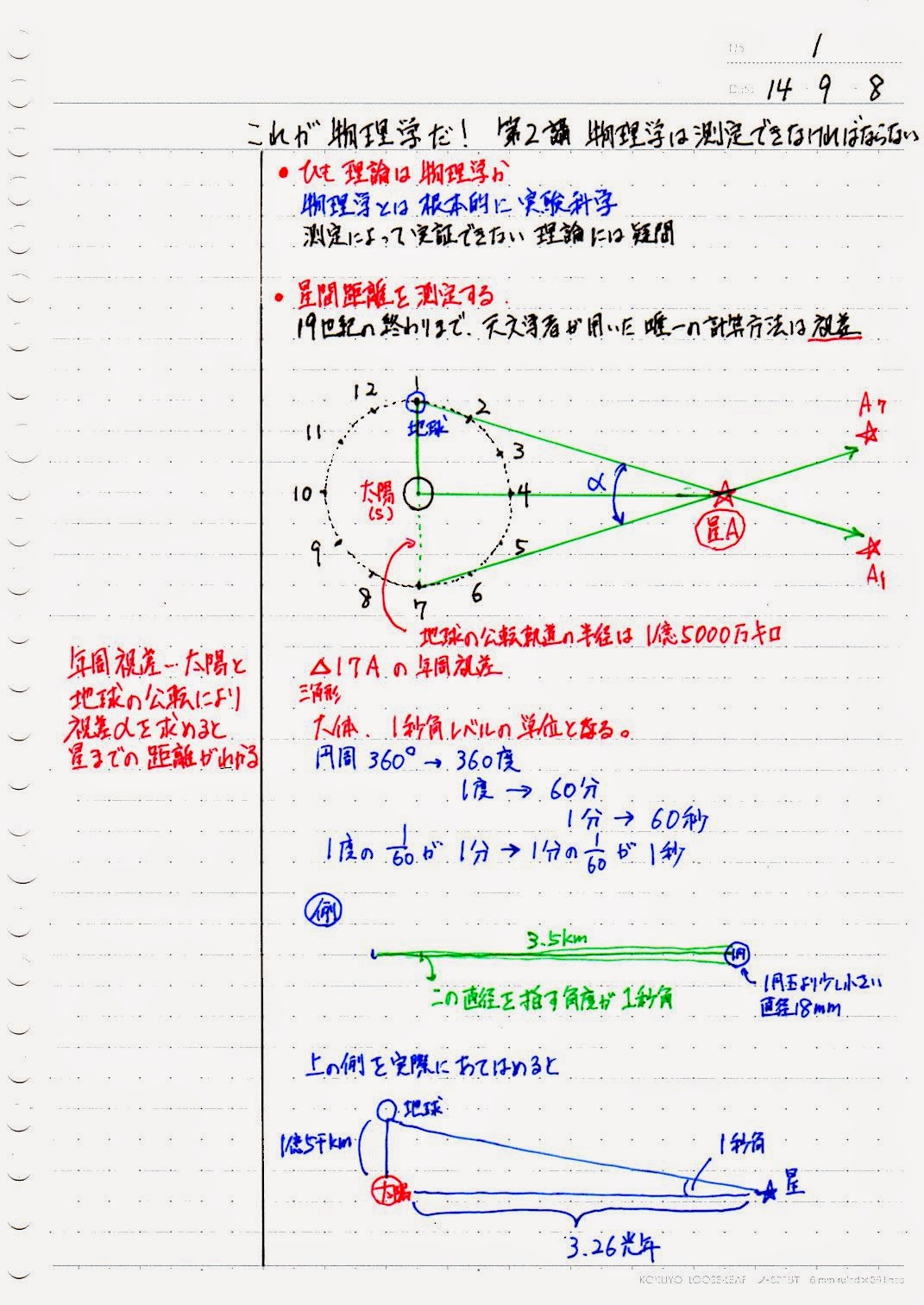

「これが物理学だ!」ウォルター・ルーウィン著 第2講 物理学は測定できなければならない

「これが物理学だ!」ウォルター・ルーウィン著 第2講 物理学は測定できなければならない

この第2講では、測定の重要さ、物理学の発展は測定により進歩してきたということがわかる。特に、宇宙の距離を測定する経過を説明しながら、その測定技術の進歩が宇宙の認識を変えてきた事がわかる。いわゆる、初めは地球と星との距離→銀河の距離→宇宙の観測可能な距離→宇宙が膨張している発見→宇宙の膨張ということは始まりがあった→宇宙の年齢の求め方

この本はあくまでも、一般読者を対象としている。もしくは大学教養課程レベルなので、ノートの最後に宇宙の年齢の求め方はあくまでも概算の参考と思っていただきたい。

それではノートの概略の説明です。

・ひも理論は物理学か

いきなり「ひも理論」です。ここで言いたいことは、測定によって実証できない理論は疑問との事。

・星間距離を測定する

19世紀終わりまで、天文学者は視差を利用してきた。→簡単に言うと、三角形を利用して相似比で距離を求める。でも、あまりにも視差が狭く、われわれが普段使っている分度器の360度の1度の60分の1の60分の1より小さい視差の角度・・・。

・未知の不確かさ

物理学者が恐れる、装置の限界による測定誤差や観測可能等の限界の不確かさでない、"知られざる隠れた"不確かさ。

例

星間測定に、ケフェイド変光星を見つけると、そこまでの距離が求められることがわかってきた。しかし、変光星にはⅠ型とⅡ型があった。

よって、それを知らなかった当初は、アンドロメダ銀河までの距離は100万光年と算出してしまったが、実際は250万光年。

この"知られざる隠れた"不確かさ=系統誤差に、物理学者は神経を尖らせる。

ケフェイド変光星・・・脈動星で、光学的輝度(明るさ)と脈動1回にかかる時間に相関。

ある単位の脈動回数で、その星の光学的輝度(光度)=1秒間に放たれるエネルギーがわかる。

あとは、地球からその脈動星の観察できる輝度(目で見る明るさ)がわかれば、その脈動星までの距離がわかるという相関。

ただし、Ⅰ型とⅡ型がある。・宇宙は膨張しているというハッブルの発見

赤方偏移→遠くの天体ほど速く遠ざかっている。

ということは、遠ざかっている銀河の距離を今の届いている光で測定しても、実際はもっと遠いはず・・・。

銀河の速度を測る式

ハッブル定数を用いた簡単な比例式→これから宇宙の年齢がわかる!

2014年9月11日木曜日

高校教科書 2014年課程の物理基礎と物理の教科書が来た 内容をぱらぱらと確認しました

とりあえず、今は、「これが物理学だ!」をノートにまとめているので、教科書の方は今月末ぐらいから一週間でわかる高校教科書の形でノートにまとめて行きたいと考えています。

2014年9月8日月曜日

「これが物理学だ!」ウォルター・ルーウィン著 第1講 物理学を学ぶことの特権

ノートにまとめます。

・物理学者はなぜ天文学に魅了されるか→公転運動の魅力

・なぜ空は青く、夕日は赤く、雲は白いのか

・水星の見つけ方

・宇宙の全物質

・見えないものに"触れる"→ミクロの世界

・宇宙の本質をめぐる新しい発見の時代

・原子核物理学

・ロケットが開けた宇宙の窓

・光速より早く遠ざかる遠ざかる銀河→相対論では光速より速いものはないはずでは?

第1講は、序章ですので興味深い内容です。

汚い字でノートに記入していますので興味のある方は一緒に学びましょう!!

登録:

投稿 (Atom)